客从何处来

2016-10-04

去年我看过一部央视的片子,《客从何处来》。题目出自唐代诗人贺知章的《回乡偶书》,“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来。” 央视的这部片子我挺喜欢的,看到情真意切之时,还会感动地流泪。

今年假期,我从我爸那儿要来了族谱。族谱有七卷,放在一个红色木匣子里。我拿出来时,有几卷封面已经起霉,书页也黏在一起了。我用抹布擦去霉渍,一页页小心地分开黏在一起的书页,将它们摆在太阳下晾晒。

先祖

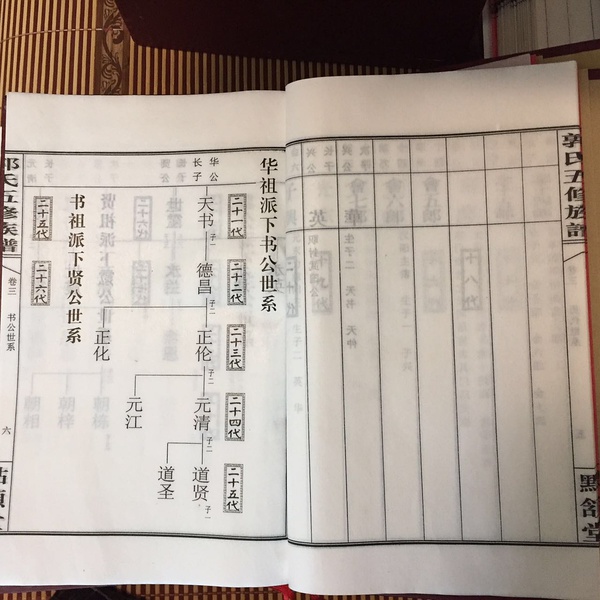

我翻看了这七卷族谱,把自我以上的四十多代谱系整理了出来。族谱以唐代名臣郭子仪为始。古人续谱会附庸名人。郭子仪是唐中兴重臣。平定安史之乱主要是他的功劳,乱世之中他没有拥兵自重,而是勤王擒贼,匡扶社稷。在古代帝国道德秩序中,郭子仪是为人臣的道德典范。所以,郭氏族谱大都会以他溯源。我无法考证其真伪。但就这本族谱看来,真实可考的谱系应该只有从明永乐至今的二十余代,六百多年历史。

始祖

天书,天仲两兄弟,在明永乐年间从江西吉水向西迁徙来到当时的湖南衡郡。族谱中记载兄天书为国子监大学生。他们做的事情应该是知识分子们的一种时髦行为:归隐山林。

俩兄弟的爷爷是郭子兴。了解明史的人可能会知道,郭子兴是元末地方武装诸侯,他是朱元璋建立明朝的关键人物。郭子兴提携了朱元璋,并将他的养女许配给了朱元璋,也就是著名的大脚马皇后。朱元璋建立明朝后,追封郭子兴为滁阳王。野史说朱元璋在郭子兴死后接收了他的武装,并杀了他所有的儿子。

我并不清楚攀上郭子兴是否也是先人续谱时附庸名人的行为。或者天书,天仲两兄弟真是郭子兴的孙子,明初时从江西避乱至湖南。这也许是可以考证的,但是需要去往江西。

仅翻看族谱,与开山始祖的浪漫归隐形成对比鲜明的是,他们后代的生平都平淡无奇。两兄弟之后的二十几代人,基本都是农民。间或有“从儒业”,即教私塾的;间或有考取清代最初级功名“邑庠生”的,即可以从衙门领取粮食,从而不事生产,专心读书的。“邑庠生”,这三个字会被印成黑底阴文,以示强调。

大部分人平生只记三件事:生时,卒时,所葬何地。除此之外就没有任何其他描述了。在一些名字下面则只有两个字:“外故”,即死于外地;或者六个字:“生殁葬均失考”,连出生死亡也无人知晓,只留下了一个名字。

翻着族谱,看着祖先们重复着生死,会慢慢理解生死对于人生的意义。

太祖

族谱上能唤起我的记忆的名字始于我的太爷爷和太奶奶。他们是我见过的最长的长辈。

年少时,我并不知道他们是谁,只知道要叫一位从早到晚都坐在堂屋门槛上的老爷爷,“太爷爷”。他抽着烟斗常笑眯眯地看着我在屋前晒谷场玩耍,一言不发。我常看他从烟袋摸出烟丝,塞入烟斗,然后吐出各种形状的烟圈。我还要叫一位一天到晚都坐在厢屋的老奶奶,“太奶奶”。我跑过厢屋时,夏天她会叫我坐下来喝水,冬天她会叫我坐下来烤火。他们一个人坐在门口,一个坐在屋内,并不走动,也不太说话,就这么过完一天。记忆中有他们在时,时间的流逝会显得更缓慢一些。

他们在世时,我还小,只能理解到我爸爸的爸爸是我爷爷。至于我爷爷的爸爸,我还无法理解这么久远的亲缘关系。大约是在太爷爷过世之时,我才真正理解这个身份。我作为长曾孙,需要刺破指尖,挤出鲜血,沾在毛笔上书写祭文。我那时哇哇大哭,死活不愿让他们刺破手指。最后只好由作为长孙的爸爸代替我履行责任。几年后太奶奶去世时,我才履行了这份责任,并留下了那支沾了鲜血的毛笔。他们告诉我这拿着这支笔,祖先会保佑你考上状元。我后来才慢慢理解那支笔为何要沾长孙的血,又为何要留给长孙。因为这是一份责任,同时也是一份祝福。

稍大一些之后,我逐渐理解了我和他们之间的关系。就像那个我逃避的仪式所象征的一样,我们之间是一种血缘联系。正是因为这种血缘关系,使得我们可以祭祀他们,他们则留存我们的心中,填补我们心中的空白。

祖父

我爷爷有三兄弟。他们都生于民国。世代贫农的家族由于时代的剧变,迎来了转折。他们三兄弟一个当了信用社书记;一个进入城当了国企的厂长;一个在村子里当了村支书。

常有人跟我说,我爷爷年轻时脾气很大,也很爱管事。村子里哪家有纠纷,不管关不关他的事,他都会出现,呵斥理亏的那一方。由于很多人都怕他,所以也算管用。但在我的印象中,他是一个安静的老头。站在公园看棋,从来不评棋,就笑呵呵地看一天。别人让他来一局,他只是摇头摆手。

我从我二爷爷那里学到了一些不常听到的词汇:“马首”和“老相”。前一个词,在他那里是“首先”的意思,他喜欢用这个词可能是因为这个词生动而形象;后一个词他用来指代他的一些“朋友”,我后来知道那是“老相公”的意思,是旧时对上层社会老年男子的敬称。他就是一位“老相”。在家乡时,别人也常如此称呼他。

我三爷爷比他两个哥哥小了十岁,仍然健在。上次清明我回去扫墓。他带着我们上山。到了坟前,我看着他,一个七十多岁的老人一边拜首,一边口中念着爹爹,妈妈,哥哥。我发现即使一个暮年老人,在呼喊父母时,也只是一个孩子。

由于墓碑字迹并不清晰。我的二奶奶,指着中间的土堆告诉我这是太爷爷,太奶奶,两边是我的爷爷,还有我的二爷爷,也就是她的丈夫。然后,她指着二爷爷旁边的一个空墓穴告诉我,这个坑是留给她的。并没有悲伤,语气自然,就像在说一件衣服是她的一样。

看着破败的墓碑,我问父亲是不是要修了。他说:“这些只是临时的,要等这一辈人都百年了,才能定规制,修墓碑。” 那时,那里还空着两个墓穴。墓穴的主人都站在我的身边,正和他们阴阳两隔的亲人说着话。

父

在从扫墓回来的路上,父亲开着车行驶在蜿蜒湿润的乡间小路上。他看着前方,突然说:“我生后了不用土葬,只要把骨灰埋在太爷爷他们身边,再种上一颗树就行了。” 我坐在后座上听到这些话,看着他的背影,心里有点伤感,但仍故作轻松地答道:“好啊,都依你的意思。” 这是他第一次和我谈到这种事情。我一直认为他还年轻,还未到考虑这种事情的时候。在他和我说过那些话之后,我意识到他真得老了,背影有一些瘦削了,心里开始为终点做准备了。

我脑海中有很多他的形象,其中最令我难忘的来自一张他年轻时的照片:在布达拉宫前,蓝天白云下,他穿着绿军装,侧身站着,红铜色的脸庞,眼睛在强光下有些睁不开,但仍然坚毅地注视着远方。那是我认为他最帅的一张照片。

他告诉我他高中毕业后,并没有受到爷爷的照顾,进入信用社工作,变为吃国家粮的身份。而是当了一年民办教师,而后去当了兵。他血压有点高,第一次体检没有通过,卫生员让他过会来复检。他跑到村里的水井前,打了一桶冰凉的井水,灌满了一肚子水之后,终于通过了复检。然后,他坐了半个月的闷罐火车,来到苦寒之地,青海格尔木。在那里当了十年兵。退伍之后,在村子附近的城市中安排了工作,平淡地生活至今。

今年秋天,他开着车去了一趟西藏。他拍了很多照片,发了不少朋友圈,很多也是眯着眼睛,但笑得很开心。我能感觉到这也许是他人生中最快乐的一次旅行了。

子

我是家族中第一代在城市中出生的人。社会的变化,使我这一辈没有再种过地,而是读书,高考,北上上学,在京工作。我走了很远,遥远到很多祖辈可能都不知道我去过的地方。我过上了和他们完全不同的生活。但回到家中,翻看族谱时,却没有感到疏离,有时回忆起往事时,还会感到亲切温暖。

知道自己来自何处,会使自己感觉到生命更加悠远厚重。在面对终点时,会少些恐惧,而更自然从容。这可能就是:事生如死,事死如生。

孙

如果以后我有了孩子,在他能看懂这些东西的时候,应该会让他读读族谱。也许,他将来会操一口纯正的普通话,而不像我一样有浓重的口音;也许他将来会喜欢面条,而不喜欢米粉;也许他将来会喜欢干爽的空气,而无法习惯梅雨季节;也许他将来和他的祖辈完全不同了。但是让他知道自己来自何处,总是好的。因为,心灵总在某些时候会需要归宿。